"Sociétés, Sensibilités, Soin"

UMR 7366 CNRS-UBE

| Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche

"Sociétés, Sensibilités, Soin" UMR 7366 CNRS-UBE |

|

| Territoires contemporains | |

| Espaces, territoires et identités : jeux d’acteurs et manières d’habiter | ||||||||||||||||||||||

| Habiter en marge dans la ville : les bidonvilles de Salé (Maroc) | ||||||||||||||||||||||

| Myriame Ali-Oualla | Résumé | Mots-clés | Sommaire | Texte | Auteur | Annexes | Notes | Références | Outils | |||||||||||||||||||||

|

RÉSUMÉ

En prenant la rocade autour de la couronne périurbaine de la ville de Salé (Maroc), des constructions informelles dessinent des lignes irrégulières sur le paysage urbain qui s’étale. Et, en s’aventurant davantage dans la ville, on croise les mêmes structures qui s’organisent, en se densifiant, pour former des ilots et des quartiers. Cachés derrière une enceinte en dur, ou exposés – à moitié résorbés – aux regards des passants, les bidonvilles sont fortement cristallisés dans leur environnement urbain. Ceci dit, leur enracinement sans « racines » fait que leur voisinage, tout autant que les autorités locales, les considèrent comme marge sociospatiale et zone de non-droit vouée à disparaitre. Le bidonville, lieu de vie disqualifié, devient pourvoyeur d’identités disqualifiantes pour ses occupants. En se basant sur les récits biographiques et visuels de résidents de trois bidonvilles de la ville de Salé, l’article cherche à comprendre la genèse de leur consolidation en tant que frontière sociospatiale dans la ville, l’imaginaire d’immoralité urbaine qui en conditionne les identités habitantes, et les différents attributs spatiaux qui contribuent à entretenir cet imaginaire-là. |

||||||||||||||||||||||

MOTS-CLÉS

|

||||||||||||||||||||||

SOMMAIRE

|

||||||||||||||||||||||

| TEXTE | ||||||||||||||||||||||

|

Introduction Au Maroc, l’afflux des populations rurales ers la ville annonce depuis le début du xxe siècle une mutation radicale, non seulement dans les modes de production – jusqu’alors dominés par l’agriculture – mais aussi dans les valeurs sociales, culturelles et spatiales. L’aspiration à l’éducation et à une hygiène de vie différente alimentent le départ continu des campagnes marocaines. À l’arrivée, le bidonville représente une des alternatives d’habitat les plus viables, permettant un accès devenu presque conventionnel à l’effervescence citadine. Ainsi, des traditions migratoires se sont renforcées avec l’installation en bidonville comme étape nécessaire et comme tremplin pour un établissement graduel dans l’espace urbain. Dans la ville de Salé, au Maroc, plusieurs de ces fragments informels s’insinuent dans des lots morcelés, en plein milieu des quartiers. Ils marquent des indicateurs visibles et invisibles des frontières qu’on ne franchit pas avec l’évidence des pérégrinations urbaines habituelles. Tout en résistant à la résorption, chaque bidonville se transforme et évolue pour accompagner la vie de ses occupants. Le principe de l’installation transitoire est vite remis en question, lorsqu’aux premières rencontres avec les résidents, j’apprends que plusieurs vivent dans les lieux depuis plus d’une vingtaine d’années, parfois depuis plusieurs générations. La plupart se mobilise collectivement et refuse de quitter leur lieu de vie – bien que précaire – avant d’obtenir l’option de relogement qu’ils estiment optimale. Entre la réactivité lente des pouvoirs publics et la résistance des habitants, l’état d’inertie qui en résulte fait du bidonville une frontière singulière dans la structure urbaine, mais une frontière pleinement investie qui entretient, selon le cas, un rapport différent au reste du quartier et de la ville. Cet entre-deux spatio-temporel alimente un rejet de la part des habitants du quartier, qui voient le bidonville comme une zone de non-droit, une barrière infranchissable car porteuse de marqueurs de ruptures spatiale, sociale et morale. Le bidonville devient, souvent à tort, l’emblème d’une précarité qui serait motrice de comportements déviants, une frontière physique et symbolique entre deux systèmes de valeurs différents : l’urbanité accomplie et l’urbanité inachevée. Á partir de l’investigation de trois zones d’habitat sommaire de la ville de Salé, incarnant chacune un tissu spatial singulier, je reviens sur la genèse de leur consolidation en tant que frontière socio-spatiale dans la ville, sur l’imaginaire d’immoralité urbaine qui en conditionne les identités habitantes, et sur les différents attributs spatiaux qui contribuent à entretenir cet imaginaire-là. L’ensemble des données mobilisées est issu d’une thèse de doctorat, dont le travail de terrain s’est déroulé entre 2017 et 2019. I. La ville, le quartier et les « bidonvilles » 1) Salé, bassin régional de l’immigration rurale Salé fait partie des villes marocaines qui concentrent les plus grands foyers d’habitats informels depuis les années 1950. Séparée de Rabat par un fleuve, la ville attire très tôt les populations rurales et devient un vrai centre d’immigration. Après son rôle de « ville-dortoir » et d’exutoire à sa fausse jumelle Rabat pendant et quelques années après la fin du protectorat [1], les années 1970 marquent son explosion démographique avec une arrivée massive de populations rurales de la région.

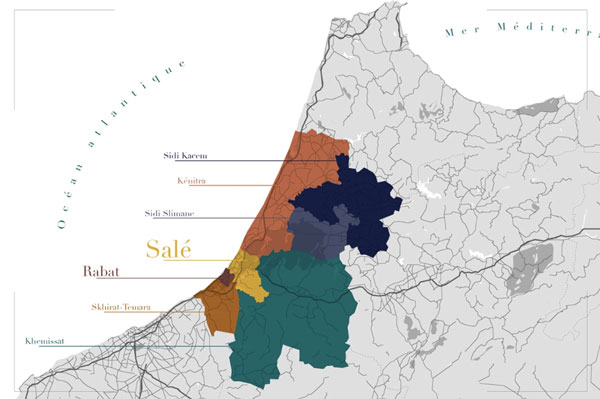

Figure 1 Plan de situation de la ville de Salé © Myriame Ali-Oualla Cette évolution sera accompagnée d’un étalement urbain incontrôlé à tous les égards. Une réglementation encore lâche à cette époque, couplée à la demande ascendante d’accès au logement, façonne un paysage urbain hétéroclite, avec l’apparition des banlieues informelles faites de logements irréguliers, d’habitat sommaires et de « bidonvilles ». Même si ces dernières représentent le faible pourcentage de 4,2 % du total des formes d’habitat de la ville, cela ne constitue pas moins de 22 347 habitants en moyenne.

Tableau 1 : Conditions d’habitat–Province : Salé 2014, © www.rgphentableaux.hcp.ma Les bidonvilles d’une grande ville telle que Salé font preuve de beaucoup de résilience. Malgré la précarité des conditions d’habitat, les habitants renforcent leur cristallisation dans ce territoire informel par l’amélioration progressive du cadre de vie et la création commune d’une mémoire des lieux. Par ailleurs, l’affluence de main-d’œuvre souvent peu qualifiée pour les nouveaux métiers de la ville signifie une immobilité sociale, économique et professionnelle, et une difficulté à trouver des alternatives au fait d’habiter en bidonville. Car contrairement à ce que les tendances à l’émigration rurale peuvent porter à croire [2], il existe plus de chômage en milieu urbain qu’en milieu rural, comme c’est le cas de la région de Rabat-Salé-Kénitra, où Salé se retrouve en tête cumulant 12,6 % du taux de chômage de la région, avec 19,2 % du total de ses habitants qui sont inactifs. Ces chiffres contradictoires avec la migration qui continue vers la ville s’expliquent par la mutation des motivations. La scolarisation [3], l’accès aux infrastructures urbaines ainsi que les ambitions en évolution chez les plus jeunes complexifient les besoins traditionnellement limités à la recherche de travail. Les décalages socioprofessionnels et l’inadéquation des offres du marché de l’emploi avec les compétences des arrivants, participent à grossir les chiffres de chômage urbain et, parallèlement, à l’expansion du secteur d’activités informelles. L’établissement durable du bidonville est renforcé par la pérennisation de ce secteur-là et sa capacité à accompagner l’évolution du marché économique et des besoins de différentes populations. C’est d’ailleurs aussi une ressource précieuse pour les habitants du bidonville qui en font à la fois le lieu de travail et le lieu d’approvisionnement. 2) Le quartier populaire de Sidi Moussa L’époque du protectorat a laissé derrière elle des villes fragmentées, ou ce que Daniel Rivet [4] qualifie de « villes-archipels » [5]. La spatialisation d’un tel héritage, conséquence d’une politique coloniale de construction de villes nouvelles en rupture avec la « ville indigène » (la médina et ses remparts), a persisté après l’indépendance pour aboutir à des quartiers spécialisés dans des catégories sociales spécifiques [6]. Le quartier Sidi Moussa [7] est un exemple représentatif du quartier populaire marocain. Il est presque entièrement constitué d’« habitat non-réglementaire » [8] (HNR) qui se déploie densément autour de ruelles sinueuses, parfois non pavées, difficilement accessibles aux voitures et encore plus aux véhicules d’intervention et de secours. Se situant au nord des remparts de la médina de Salé, le quartier était originellement constitué de « saniyat ». Ce sont des terrains d’agriculture et de maraîchage urbains qui, jusqu’à la fin des années 1970, se mêlaient encore aux maisons en bande qui longent du côté droit l’avenue principale du quartier, séparées d’une double voie de l’Océan atlantique.Le quartier Sidi Moussa accueille une population relativement jeune et diversifiée, allant des couches paupérisées à la classe moyenne des artisans et des fonctionnaires. Si l’on se fie aux données du recensement général, le taux d’analphabétisme évolue autour de 27 %, et presque 25 % de la population s’est arrêtée à l’enseignement primaire. Cela signifie que la moitié de la population ne peut pas prétendre à des métiers de grande qualification. Cela explique du même coup le taux de chômage qui avoisine les 20 %. Ces conditions socio-professionnelles font du quartier Sidi Moussa un lieu où la débrouillardise est la voie du salut et de la survie. L’irrégularité des activités professionnelles – pour la plupart informelles – et l’absence de garantie alimente un statut quo d’où il est difficile d’émerger : « C’est là tout le dilemme de ce niveau de villes au Maroc et dans l’ensemble des pays du tiers-monde : activité économique atone, faiblesse des possibilités d’emploi et pauvreté s’alimentent mutuellement dans un même environnement urbain. » [9] Cependant, l’attribut de quartier populaire, le niveau de vie peu élevé et la prédominance de l’HNR font de Sidi Moussa une destination plus accueillante et moins stigmatisante à l’égard de l’habitat sommaire et informel que dans d’autres quartiers de la ville. Des bidonvilles de tous états, certains durement fortifiés, d’autres à moitié résorbés, dessinent des lignes irrégulières du panorama urbain du quartier.

Le quartier Sidi Moussa est délimité au Nord par le quartier Saïd Hajji, à l’Est par Jnane Jbilou et le quartier Mekinssiya, au Sud par la Médina de Salé et à l’Ouest par l’Océan atlantique. Si les limites administratives du quartier sont définies au Nord par le carrefour du Mausolée Sidi Moussa et au Sud par les remparts, les habitants de Sidi Moussa estiment que le quartier s’étend au-delà de la muraille en bas, vers la Zaouïa de Sidi Ben Achir, et en haut avec une partie du quartier de Saïd Hajji. 3) D’har Laqraâ », « Nouayel », « El Borj » J’ai effectué le travail de terrain dans trois bidonvilles du quartier qui se situent tous dans un rayon d’un kilomètre : D’har Laqraâ, Nouayel et El Borj (Figure 3). Tous ont commencé à se développer dès les années 1950 dans un quartier encore partiellement rural, pour s’intensifier à partir des années 1970. D’après les plus anciens occupants des lieux, les premiers baraquements installés étaient peu nombreux et accueillaient essentiellement des populations rurales de l’ancienne région du Grand Gharb et des environs de Sidi Kacem et de Ouezzane. Ces zones représentent encore aujourd’hui les principales régions d’origine des habitants qui vivent dans ces bidonvilles, avec quelques nouvelles populations minoritaires en provenance du Sud du Maroc (Ouarzazate) [10]. Avec le temps, l’absence d’alternatives de logement à bas prix et l’augmentation générale du coût de la vie ont amené des familles citadines, en provenance de petites villes environnantes, à s’installer également dans ces poches urbaines qui se sont fortifiées graduellement.

Figure 3 Bidonville d’Har Laqraâ © Myriame Ali-Oualla, 2020, Le bidonville D’har Laqraâ se situe à la limite Nord du quartier Sidi Moussa, selon le découpage administratif. Ceci dit, les habitants du bidonville se considèrent comme faisant partie de Sidi Moussa, leur vie se déroulant au quotidien dans ce quartier. L’élaboration de l’échantillon d’enquête s’est faite au gré des contacts et des rencontres facilitées par le réseau de connaissances des premières personnes interrogées. C’est d’ailleurs la démarche relativement spontanée de cette construction qui a permis d’atténuer la formalité du rapport chercheure-enquêtés et d’être orientée vers les personnes les plus ouvertes à partager leur récit. L’échantillon s’est vite révélé exclusivement féminin, pour différentes raisons. Premièrement, j’effectuais mes visites principalement pendant la journée. L’insécurité qui sévit dans le quartier Sidi Moussa à la tombée de la nuit et la prudence sans cesse recommandée à la fois par les autorités locales et par les habitants, ont fait que les visites en soirée étaient difficiles à envisager. Étant donné que les hommes sont généralement absents pendant la journée, les bidonvilles se transforment en forteresse, dans l’ensemble, féminine. Les baraques sont étroites, et les femmes s’occupent de l’essentiel des affaires domestiques. La plupart des hommes de la famille vont au travail ou, du moins, sortent des baraques pour libérer un espace qui, vu les circonstances, est très précieux. La « vadrouille » dans les rues de Sidi Moussa, sur la corniche, ou encore à la plage de Salé, reste toujours mieux que les regards critiques des habitants sur l’oisiveté de leurs voisins. Deuxièmement, les quartiers « bidonvillois » représentent des environnements relativement conservateurs. Les femmes sociabilisent entre-elles au quotidien, la majorité étant des mères au foyer. Au-delà des échanges limités à la courtoisie entre les hommes et les femmes du quartier, la distinction genrée des sphères d’interactions et de liens de familiarisation rapprochée est très forte dans la structure sociale locale. En tant que chercheure identifiée comme femme, l’accès aux enquêtées est en quelque sorte déterminé par mon genre et ce que ce paramètre permet comme accès plus ou moins facilité à la parole. 4) Récits de vie, récits de lieux La complexité de l’expérience spatiale « en marge » appelle une méthode qualitative compréhensive, pour une restitution au plus près des réalités habitantes. Une grille d’entretiens semi-directif et compréhensif [11] a servi dès les premières rencontres avec les résidents des trois bidonvilles. Le croisement des deux formats, le second étant un prolongement du premier, permet d’obtenir des récits de vie riches en informations et un cadre contextuel important dans l’analyse des faits spatiaux. Les individus y racontent leur parcours migratoire et les événements charnières qui l’organisent : le moment de départ, l’insertion professionnelle dans le lieu de résidence, les déplacements annuels vers le lieu d’origine. C’est un récit intimement personnel, qui contraste avec la tendance à réduire la compréhension des parcours individuels en un mouvement de masse migrante, aux contours flous et indéfinis. Une quinzaine d’entretiens ont aidé à appréhender les itinéraires dans leur globalité, à sonder leur temporalité et leurs étapes et à mettre en lien avec des lieux, des processus d’identification aux territoires, et l’évolution des pratiques spatiales, tout au long du parcours. Lorsqu’elle n’est pas abordée explicitement par les locutrices, une part de ce qui détermine l’expérience des enquêtées est lue en filigrane du récit de vie au travers d’une spatialisation des parcours. Les souvenirs de moments de sociabilité ou les obstacles trouvent ainsi une traduction dans l’appropriation.Le récit, l’adaptation et la transformation des lieux par l’usage se donnent à voir et se prêtent à un recueil de données sous diverses formes écrites et visuelles. Parmi celles-ci, les « scènes visio-narratives ». Des extraits de terrain sélectionnés, couplés aux photographies qui amènent un niveau supérieur d’intelligibilité, constituent des « capsules spatiotemporelles » permettant de s’immerger dans les conditions d’observation. Les scènes sont mobilisées pour démontrer avec des mots et des images les logiques d’appropriation spatiales et temporelles. Faisant l’épreuve d’un processus sélectif, guidé par le cadre conceptuel défini en amont, les scènes visio-narratives préservent leurs portées scientifique et réflexive, sans renoncer à l’authenticité de l’expérience et de la rencontre. Dans le présent article, les scènes visio-narratives reprennent les premiers moments de découverte de chaque bidonville dans sa spatialité et l’interaction qui les a accompagnés. II. Le bidonville, l’épaisseur d’une frontière socio-spatiale 1) Entre impératif socioéconomique et tremplin vers la citadinité Bien que la migration rurale se distingue des migrations inter et transnationales par l’absence de frontières géographiques et étatiques à franchir, cela ne signifie pas que l’enjeu des limites soit inexistant. Des formes plus subtiles et insidieuses rythment le parcours migratoire de la campagne à la ville, immobilisant dans certains cas les individus dans une marge socio-spatiale [12], qui n’appartient totalement ni au monde rural ni au monde urbain. En me racontant son récit migratoire, Fatima, qui habite D’har Laqraâ depuis 29 ans au moment de l’entretien, m’explique que l’installation de sa famille dans le bidonville, dès leur arrivée à Salé, était due à l’impossibilité de se permettre d’autres formes d’habitat. Accéder à toutes les aménités de la ville a un prix dont bon nombre de migrants ruraux ne peuvent s’acquitter : « Avec ma famille, on n’avait pas assez de moyens pour s’installer dans une maison normale. Quand on est arrivés, on avait le choix. Soit on louait une chambre avec les voisins [13], soit on venait au bidonville qui était plus abordable et nous permettait de posséder notre propre chez-nous. […] Au début, dans le quartier (le bidonville) où j’habitais avec mes parents quand j’étais jeune, certaines familles avaient encore un peu de bétail. C’était un bout de campagne au bord de la ville, parce que Sidi Moussa n’était pas aussi dense que maintenant… en plus il y avait encore des saniyat. Les parents ont choisi de s’installer là-bas parce que de nombreux habitants venaient du bled… Il y avait peu de baraques, mais le nombre a très vite augmenté en quelques années. […] C’était encore d’autres personnes comme nous qui ne pouvaient pas se payer une maison dans la ville. » (Fatima, D’har Laqraâ, 2018). Le fait même de se résoudre à habiter le bidonville signifie qu’il y a bel et bien un obstacle socioéconomique qui freine l’accès réglementaire à la ville. Le bidonville donne de l’épaisseur à ce qui semble être une frontière difficilement franchissable vers le droit à la citadinité. Ce n’est pas une limite de démarcation entre le rural et l’urbain. Le bidonville est une frontière habitée et appropriée, un espace perméable à deux mondes. Le succès de l’arrivée de migrants ruraux aux bidonvilles de Sidi Moussa n’est pas systématiquement synonyme de la réussite de l’entreprise migratoire. Si dans la première moitié du xxe siècle il n’existait pas encore de réglementation assez rigoureuse qui puisse systématiser la gestion de l’habitat informel naissant, depuis ces deux dernières décennies, la prise en main de fragments entiers de quartiers irréguliers par les pouvoirs publics et le renforcement de la gouvernance urbaine compliquent l’installation des nouveaux arrivants. La plupart s’arrangent pour succéder à d’anciens occupants, étant donné l’impossibilité de construire et d’habiter de nouvelles unités dans le bidonville. Avec l’urgence du programme national « Villes Sans Bidonvilles » [14], initié en 2004 pour venir à bout de l’habitat sommaire urbain à l’horizon de 2012, les autorités locales sont tenues de freiner toute tentative d’expansion des bidonvilles sous peine d’être pénalisées, voire limogées. Ainsi, de nombreux fonctionnaires, agents et auxiliaires d’autorité, comme les m’qaddem des quartiers, sont déployés pour s’assurer qu’aucune frontière, spatiale ou administrative, ne soit transgressée. Selon les circonstances et le climat politique ambiant, ces directives sont plus ou moins tempérées dans le but d’apaiser ou d’éviter l’apparition de tensions sociales. Là encore, les m’qaddem et les chefs de cercles (caïds) sont présents à toutes les étapes et sont au courant de toutes les évolutions qui ont lieu dans le bidonville, que ce soit l’arrivée d’habitants, l’extension d’une baraque ou les travaux individuels d’assainissement par exemple. Zahra, qui habite au bidonville Nouayel depuis 23 ans, explique que le moyen le plus simple pour dépasser les limites et les contraintes administratives reste les pots-de-vin, pratique courante dans les rapports des habitants du bidonville aux autorités locales : « Quand tu vois que ne tu bouges pas et que tu continues à attendre le jour où tu vas être relogé, et qu’ils promettent la même chose depuis des années sans qu’ils ne fassent quoi que ce soit, entre temps, tu dois pouvoir vivre et habiter dignement. […] Le jour où j’ai voulu construire une dalle pour sécuriser le toit qui remplace la tôle, le “m’qaddem” a demandé sa part. […] Même pour avoir l’attestation de logement il faut donner quelque chose. Il faut un minimum pour que le fonctionnaire ou l’auxiliaire d’autorité puisse gagner quelque chose, même si c’est son travail. Ils ne sont même plus subtils aujourd’hui, c’est devenu une condition pour obtenir ce qui te revient de droit. » L’accès dans le bidonville à certains droits questionne la catégorisation institutionnelle et légale dans la ville ainsi que « les critères habituellement retenus dans la distribution des places dans la ville comme la légalité, l’utilité ou l’esthétique et remettent en cause les usages et les droits associés » [15]. Sans être entièrement reconnus par les autorités, ou encore par les habitants des tissus urbains formels, les migrants ruraux et les autres habitants du bidonville se font une place flottante entre légitimité et illégitimité. Par ailleurs, l’installation de migrants ruraux dans le bidonville peut aussi faire partie d’une stratégie d’ascension socio-spatiale progressive. Au lieu d’être vécu comme frontière, le bidonville est vu par les migrants ruraux comme une concession nécessaire pour accéder au bassin de l’emploi et aux infrastructures urbaines. Habiter le bidonville sert alors de tremplin vers la citadinité. Que ce soit D’har Laqraâ, Nouayel ou El Borj, les trois bidonvilles bénéficient d’une centralité. Ils se trouvent dans un quartier effervescent d’activités professionnelles, accessibles à une main-d’œuvre peu qualifiée [16], et se situent à la fois aux portes de la Médina et le long du front atlantique. Ceci dit, l’intégration urbaine des bidonvilles ne se traduit pas pour autant par leur acceptation ou leur normalisation dans l’ordonnancement du tissu urbain de la ville. Dans l’imaginaire collectif citadin, le bidonville est vu comme une anomalie, et ses habitants marqués par le discrédit de leur lieu de résidence : « Un lieu perçu comme territoire de marginalité matériellement et symboliquement dévalorisé dans la ville, comme si l’espace physique “retraduisait” directement l’espace social, par un “effet de naturalisation”. Le territoire devient directement producteur d’une identité sociale spécifique, dévouée, la résidence au bidonville étant à la fois “indice et cause de la disqualification sociale par l’espace urbain”. L’identité sociale est surdéterminée par le fait d’habiter – comme tant d’autres – une baraque. Ceci suffit à neutraliser tous les autres éléments constitutifs de l’identité sociale (travail, ressources, propriétés matérielles à fonction ostentatoires, etc.). » [17] Les tentatives et la médiatisation continues des actions de résorption ne font que cristalliser davantage l’inadéquation des quartiers bidonvillois avec les valeurs de la ville, alimentant un imaginaire collectif fondé sur un nombre de préjugés. Ces derniers trouvent leur source dans la relation dichotomique qui oppose le rural « archaïque » à l’urbain « moderne ». « Les bidonvillois, directement issus de l’exode rural, auraient « transporté » avec eux des « arts de faire » campagnards, incompatibles avec le mode de vie citadin, « arts de faire qui s’altéreraient au contact de l’habitus urbain, lui-même dénaturé dans le processus » [18]. En discutant avec Zahra à propos des gens qui venaient lui rendre visite dans le bidonville Nouayel, elle m’explique que ses relations sociales se limitaient à sa famille et aux gens de son entourage immédiat dans le quartier : « Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Ici on n’invite pas toujours les gens, à part ma tante et les proches qui nous rendent visite de temps en temps. Même mes filles n’invitent pas leurs copines, parce que ce n’est pas toujours évident... Déjà que moi-même je ne laisse pas sortir mes filles sans compagnie, parce que c’est dangereux pour elles quand elles sont seules… Alors généralement on reste entre nous, on va parfois chez les voisines et quelques connaissances de Sidi Moussa. […] À Nouayel on ne se mélange pas trop, parce qu’il y a que les habitants et les voisins, ceux qui connaissent bien notre quartier (Nouayel). » Ainsi, les habitants et leur lieu de vie entrent dans un rapport essentialisant. Les deux composent une « marge dans la ville », une frontière sociale et un écosystème singulier dont peu de citadins franchissent le seuil. Le malaise qui plane au-dessus de l’habiter de cette frontière est entretenu par les politiques des pouvoirs publics qui, en lui refusant un statut officiel dans la ville et en lui déniant toute valeur d’urbanité, en assurent le contrôle et la subordination [19]. 1) Entre impératif socioéconomique et tremplin vers la citadinité Le décalage du bidonville avec les conventions et les dictats urbains se manifeste également visuellement. Le quartier transparaît sans effort dans le paysage urbain comme une curiosité architecturale qui s’adapte mal au tissu dominant. Sa singularité en fait sa frontière.

À D’har Laqraâ (Figure 4), des frontières nettes isolent le bidonville, ou du moins le dissimulent à l’œil du passant. Emmurées derrière l’enceinte qui s’élève sur une voie significativement passante, les baraques brouillent l’horizontalité du mur en agglomérés en la ponctuant par les antennes paraboliques et les toitures qui dépassent. Rahma, qui est arrivée au bidonville de la campagne de Ouezzane avec ses parents il y a 41 ans, se souvient à peine de la période à laquelle la clôture a été érigée : « Mon père a loué une maison pendant un temps dans la rue de Oujada, mais par la suite nous nous sommes installés ici. J’étais encore très jeune… je devais avoir deux ans ou trois ans. […] C’est très ancien ici, les murs ont été fortifiés petit à petit jusqu’à devenir comme une médina. […] Au début, il y avait à peu près 150 baraques, et puis dès que ça a commencé à se multiplier vers l’avenue Taïb El Alaoui, ils ont construit le mur tout autour de D’har Laqraâ. Je pense que c’était pour limiter que d’autres baraques ne se rajoutent, mais ça n’a rien changé. […] Quand tu passes en voiture ou en taxi, tu ne réalises pas directement qu’il y a des baraques, parce qu’en plus tout est en dur maintenant. »

Figure 5 Hal Laqraâ vue depuis l'avenue Mohamed Taïb El Alaoui On peut remarquer, qu’en plus de cacher le bidonville par un mur, les autorités semble avoir effectué des travaux “d’embellissement”, en habillant la clôture par une fresque murale qui dépeint les monuments et les centralités de la ville de Salé. © Myriame Ali-Oualla, 2020 Les autres faces du bidonville sont soit cachées par les immeubles et les maisons économiques attenantes, soit nichées derrières des fragments de barrière végétale sauvage (Figure 6). En voilant ce qui représente la façade la plus visible du bidonville avec une limite franche, les autorités expriment leur volonté de le soustraire aux regards des visiteurs [20]. Cette technique d’invisibilisation, à défaut d’une résolution de fond, est une pratique fréquente dans les zones d’habitat sommaire. Les autorités de nombreux pays du Sud recourent à ces procédés de dissimulation, comme l’explique Caroline Chabot [21] dans son travail sur l’évolution des favelas brésiliennes à l’ombre des méga-événements sportifs internationaux. En effet, au vu des arrivées massives d’étrangers et de supporters dans le cadre de la Coupe du Monde de Football de 2014 et des Jeux Olympiques de 2016, l’emplacement stratégique de certaines favelas ont amené les autorités locales à user de différentes méthodes[22] de négation des lieux, y compris la dissimulation : « L’utilisation du mur est pourtant hautement controversée en raison de sa forte charge idéologique et de ses connotations négatives, liées à des notions de séparation, d’isolement et d’exclusion. Il remet en cause le droit d’aller et venir des habitants, il accentue la séparation entre le bidonville et la ville, questionne son intégration et laisse entendre que l’un est une menace pour les autres.[23] » Nouayel est le seul des trois bidonvilles à être dans un état relativement avancé de résorption au moment de l’enquête, en 2018. Sa position stratégique sur la corniche fraîchement aménagée de l’Avenue Sidi Moussa en fait l’objet de toutes les convoitises foncières (Figure 7). Les opérations de déplacement de population et les premières interventions sur le bidonville datent du début des années 2010, en priorité sur la façade urbaine qui longe l’océan (Figure 8). Très vite, le bidonville commence à avoir un aspect de ruines vivantes, avec les débris qui jonchent les bordures de baraques encore habitées. La démolition amorcée et laissée en suspens crée une « architecture de la destruction » dans laquelle sont immobilisés de nombreux occupants depuis une dizaine d’années.

Figure 8 le bidonville Nouayel, 2019 Le bidonville Nouayel, donnant sur l’avenue principale du quartier et la corniche aménagée. © Google Earth / Myriame Ali-Oualla

Figure 9 Nouayel vu depuis la corniche

Figure 10 Scène visio narrative du bidonville El Borj Enfin, le bidonville El Borj (Figure 10) se démarque quant à lui par son aspect relativement rural dans un tissu dominant de maisons urbaines économiques (Image 3). Même s’il date de la même époque que Nouayel et D’har Laqraâ, le tissu bâti d’El Borj ne renvoie pas au même stade de fortification. La plupart des baraques sont couvertes par des toitures légères. Des nattes viennent cacher l’espace limitrophe aux regards indiscrets, et des éléments de végétation s’infiltrent dans les interstices, les cours et les ruelles. Le décalage de la matérialité du bidonville par rapport à son environnement, ainsi que son confinement au bout d’un terrain vague sans fonction clairement identifiée, créent un effet de distanciation socio-spatiale avec ceux qui ignorent les codes du quartier. Même si Sidi Moussa a été jusqu’à très récemment un quartier où cohabitent habitats non réglementaires et terrains de maraîchage urbain – les saniyat –, le bidonville El Borj semble être resté figé dans un paysage transitionnel qui a évolué sans pour autant accompagner totalement la forte urbanisation et la structuration progressive du quartier.  Figure 11 Le bidonville El Borj vu depuis l’avenue Sidi Moussa Le bidonville El Borj depuis l’avenue Sidi Moussa. Paradoxalement, cet endroit est l’un des plus végétalisés du quartier. Des palmiers et des buissons denses tiennent compagnie aux habitants du bidonville, créant une zone tampon presque déconnectée du reste du quartier. © Myriame Ali-oualla, 2018 El Borj est une enclave « rurbaine » dans la ville, tout en restant ouverte à son activité et à son effervescence. Les contrastes spatial et architectural du bidonville avec son environnement urbain renforcent davantage l’imaginaire collectif disqualifiant, dans lequel les habitants des lieux sont considérés comme des ruraux venant imposer une manière de vivre dépassée dans un cadre citadin qui s’y prête peu. Une frontière symbolique s’impose dès lors entre deux milieux aux valeurs divergentes.  Figure 12 Vue aérienne du bidonville El Borj Le bidonville El Borj est ouvert sur le reste de la ville et desservi par l’avenue principale du quartier. © Google Earth / Myriame Ali-oualla, 2019 Conclusions Le capital socioéconomique de migrantes rurales rencontrées les place en situation de vulnérabilité à l’arrivée en ville, dictant leurs choix d’ancrage. Étant donné que le départ est guidé par la volonté d’obtenir une source de revenu plus stable et d’accéder plus facilement à la scolarisation et aux autres aménités de l’espace urbain, l’installation en bidonville reste aux yeux de nombreux arrivants un premier accès – quoique précaire – aux opportunités économiques et professionnelles de la ville. Cet établissement découle d’un effet de « stratification des lieux » [24]. S’installer dans une marge urbaine est à la fois le résultat d’inégalités socioéconomiques et le fruit d’un choix conscient, une stratégie résidentielle motivée par le soutien des réseaux social et familial présents sur les lieux. Ce qui est d’abord vu comme un établissement temporaire et un tremplin vers une ascension socio-spatiale, se transforme en un arrêt imposé dans les trajectoires migratoire, résidentielle et sociale. Les migrantes rurales sont confrontées à la gestion de nombreuses formes de frontières. Tout d’abord, c’est une frontière économique qui entrave l’accès réglementaire à la ville et oriente les migrantes vers les bidonvilles. À partir de cet établissement contraire à la loi, les femmes rurales, devenues « bidonvilloises », se trouvent immobilisées à la frontière de deux mondes ; ni tout à fait rurales, ni totalement urbaines. Le bidonville incarne ainsi une frontière à la frontière. Entre menaces d’expulsion pour cause d’occupation illégale, et promesses flottantes d’un relogement qui tarde, les autorités locales maintiennent ces femmes et leurs familles dans l’incertitude et l’inertie. Elles se retrouvent ainsi dans un espace de la limite. Le bidonville est également une frontière spatiale. Avant d’être un lieu de concentration identitaire, un hors-lieu symbolique où se rassemblent des « savoir-vivre ruraux », contradictoires avec les valeurs de la ville, il faut appréhender le lieu sous sa logique urbaine de refuge, répondant à l’urgence et à la fragilité des individus en migration. La difficulté d’une ascension socio-économique des migrantes rurales, la saturation urbaine ainsi que la politique d’abandon et d’inactivité à l’égard de ce lieu-frontière participent à sa sédimentation et à sa fixation en « ghetto » [25]. Les bidonvilles ici observés, – Nouayel, en état de ruine et de résorption qui s’éternise, D’har Laqrâa, isolé et invisibilisé par un mur d’enceinte, et El Borj, figé dans un état de fragilité matérielle et d’inadéquation avec le vocabulaire dominant du paysage urbain –, exposent aux regards un tissu spatial et architectural, qui rompt avec les normes en usage dans la ville. Cette dissension renforce l’hostilité et la stigmatisation des habitantes et des habitants du bidonville, faisant de celui-ci une frontière sociale. Accusés de tous les maux de la ville – dégradation du paysage urbain, dévalorisation foncière, source d’insécurité, d’incivisme et d’immoralité –, les bidonvilles sont considérés comme une anomalie mettant en cause les pratiques et les identités habitantes. Toujours par le prisme disqualifiant qui oppose les valeurs urbaines « évoluées » aux valeurs rurales « dépassées », le bidonville et ses habitants composent un écosystème socio-spatial contesté, alors même que la quasi intégralité des résidents se considèrent foncièrement urbains.

|

||||||||||||||||||||||

|

AUTEUR Myriame Ali-Oualla, doctorante en sociologie Université de Bordeaux et de l’ENSAPBX Post-doctorante, I2M et Université de Bordeaux |

||||||||||||||||||||||

|

ANNEXES |

||||||||||||||||||||||

|

NOTES

[1]

M’hammed Belfquih,

L’espace péri-urbain d’une capitale : la

région au Sud-Ouest de Rabbat, Tours, CNRS, 1978.

[2]

Le Haut-Commissariat au Plan prévoit une baisse dans la

population rurale à l’horizon de 2050, passant de 13,4

millions selon le Recensement Général de la Population et

de l’Habitat de 2014 à 11,5 millions. Cela est dû

à la fois à une migration rurale fluctuante mais

continue, et aussi à l’étalement urbain qui absorbe

de larges périmètres ruraux.

[3]

Selon le Recueil des statistiques de 2013-2014 du ministère de

l’Éducation Nationale et de la Formation

Professionnelle, seul un quart des élèves des 1ers cycles continuent leur éducation au 2 e cycle dans les zones rurales de la région.

[4]

Daniel Rivet, « Les métamorphoses de la

ville », dans

Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double visage du

protectorat, Paris, Denoël, 1999, p. 227-267.

[5]

Le modèle de ville-archipel désigne une configuration

urbaine morcelée où se côtoient des quartiers aux

populations et aux fonctions divergentes et délimitées

dans leur territoires, avec peu de continuité.

[6]

Mouna M’hammedi, « Quartiers bourgeois, quartiers

populaires. Les ambiances dans ces quartiers comme facteur de

sociabilité ou de ségrégation socio-spatiale.

L’exemple du Souissi et de EL Youssoufia à

Rabat-Maroc »,

Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress

on Ambiances, Volos, 2016, p. 805-810.

[7]

Le quartier tire son nom du saint de la région, Sidi

(saint) Moussa, dont le mausolée trône encore en

bordure de l’océan depuis le xiie

siècle. D’autres édifices religieux et

mausolées, telle que Zaouïa Sidi Ben Achir, sont

emblématiques d’un quartier dont certains habitants sont

très attachés aux rituels religieux ancestraux.

[8]

L’« habitat non réglementaire »

(HNR), connu aussi sous le nom d’« habitat

clandestin », est un habitat construit en dur sans

l’autorisation de lotir et de construire. L’HNR

n’a pas nécessairement de titre foncier et ne respecte

généralement pas les normes d’urbanisme

imposées, Aziz El Iraki, « L’habitat non

réglementaire au Maroc, un espace de négociation

sociale », dans

La ville et l’urbain dans le Monde arabe et en

Europe : Acteurs, Organisations et Territoires,

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2009, en

ligne : http://books.openedition.org/irmc/558. Les quartiers

d’HNR souffrent d’une faiblesse d’équipement

et plus particulièrement des infrastructures de voiries et

d’assainissement, laissés au bon vouloir des

autorités locales qui se trouvent dans l’obligation de

« structurer » le quartier a posteriori.

[9]

Aziz Iraki, « L’organisation des solidarités

dans des territoires en construction : quartiers

restructurés au Maroc », Espaces et sociétés, 2006, vol. 4, n o 127, p. 69.

[10]

Informations recueillies auprès d’un auxiliaire

d’autorité chargé de l’arrondissement.

[11]

Jean-Claude Kaufmann, L’entretien compréhensif,

Paris, Armand Colin, 2016.

[12]

Gülçin Erdi-Lelandais et Bénédicte Florin

(coord.)., « Marges urbaines et résistances

citadines », Culture & Conflits, 2016, n o 101.

[13]

Dans les quartiers populaires, de nombreuses familles

défavorisées louent une chambre chez l’habitant. Ce

mode d’habiter est très populaire et est connu sous

l’expression : « kari bît mâa jirane », ce qui signifie

littéralement : « Il loue une chambre avec les

voisins ».

[14]

Plus d’information sur le site du ministère de

l’Aménagement du Territoire National, de

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la

Ville :

http://www.mhpv.gov.ma/?page_id=956

.

[15]

Céline Véniat, « Se faire un platz dans la

ville : décrire les pratiques d’appropriation de

familles roumaines vivant en bidonville », Espaces et sociétés, 2018,

n° 172‑173, p. 127‑142.

[16]

Ici, le niveau de qualification est estimé en rapport avec le

niveau de formation à un métier donné, et non pas

relativement savoir-faire individuel.

[17]

Leila Zaki, « La négociation d’une

identité stigmatisée. Les modes de gestion du

discrédit au bidonville », dans

Villes réelles, villes projetées. Villes

maghrébines en fabrication,

Paris, Editions Maisonneuve et Larose, 2006, p. 117.

[18]

Leila Zaki, ibid., p. 114.

[19]

Aziz Arrif, « Fragments d’une enquête dans un

bidonville de Casablanca », Ethnologie française, vol. 31, no 1, 2001, p. 29-39.

[20]

Habiba Essahel, « Politiques de réhabilitation des

quartiers non réglementaires au Maroc et mobilisation(s) des

habitants (Rabat, Témara, Skhirat) », Doctorat en

géographie, Tours, Université François Rabelais,

2011, p. 74.

[21]

Caroline Chabot, « Les favelas à l’ombre des

méga-événements sportifs internationaux,

confrontation d’un nouveau type : les cas de Rio de

Janeiro et Curitiba au Brésil », Thèse

doctorale en Sociologie, Bordeaux, Université de

Bordeaux ; Universidade federal do Paraná (Brésil),

2018.

[22]

L’auteure site parmi ces méthodes l’effacement

promotionnel et l’euphémisation des favelas (par

l’embellissement et l’édulcoration

sémantique).

[23]

Ibid., p. 399.

[24]

Haley McAvay, « Immigrants’ Spatial Incorporation

in France: Patterns and Determinants of Neighborhood and Housing

Attainment », Doctoral Thesis, Paris, Sciences Po -

Institut d’études politiques de Paris, 2016.

[25]

Michel Agier, « Le campement urbain comme

hétérotopie et comme refuge. Vers un paysage mondial des

espaces précaires », Brésil(s) [en ligne], no 3 (2013),

https://doi.org/10.4000/bresils.385

|

||||||||||||||||||||||

|

RÉFÉRENCES Pour citer cet article : Myriame Ali-Oualla , « Habiter en marge dans la ville : les bidonvilles de Salé (Maroc) » dans Espaces, territoires et identités : jeux d’acteurs et manières d’habiter, Hervé Marchal [dir.], Territoires contemporains - nouvelle série [en ligne], 4 mai 2023, n° 19, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html. Auteur : Myriame Ali-Oualla Droits : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC/credits_contacts.html ISSN : 1961-9944 |

||||||||||||||||||||||

|

OUTILS |